- label Histoires de l'Art

- favorite 0 likes

- remove_red_eye 926 vues

L'ENTREPRENEURIAT SOUS LA RÉVOLUTION

Rappelons que la manufacture de Beautiran est créée en 1792, pendant les années mouvementées de la Révolution française. Qui sont ces hommes qui se lancent dans cette aventure qu’est la mise en place d’une manufacture au cœur de la tourmente révolutionnaire, traverse les années de terreur et la poursuivent dans les troubles de l’Empire ?

Rappelons que Sous l’Ancien Régime, l’entrée dans un métier s’effectue à l’issue d’un long parcours, plus social qu’économique. Pour exercer une profession, tout individu doit passer sous les fourches Caudines des corporations qui par leurs monopoles, entravaient la liberté d’entreprendre.

Le décret d’Alarme de 1791, met fin aux dérives corporatistes et affirme « [qu] il sera libre à toute personne de faire telle (sic) négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais [qu] elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits » .

Autrement dit, tout le monde est libre d’entreprendre et de travailler.

C’est donc 1 an plus tard que Jean Pierre Meillier, indienneur suisse originaire de Neufchâtel crée la fabrique de BEAUTIRAN ayant pour objet d’imprimer des toiles indiennes (aujourd’hui dénommées Toiles de Jouy) à la façon des toiles de Frédéric Oberkampf, à Jouy-en-Josas.

Il est important de se mettre dans l’esprit des travailleurs de l’époque qui, pour la première fois, vont pouvoir être libre de créer leur outil de travail. Il a dû régner à cette époque un formidable enthousiasme, un sentiment de liberté et peut-être de toute puissance. Tout espoir était permis, l’idéal était accessible, le rêve devenait réalité.

Jean-Pierre Meillier, n’est pas le seul à se lancer dans l’entreprenariat, une des plus grandes papeteries françaises est construite sur la Garonne supérieure, adoptant la technologie moderne des cylindres. Les faïenceries de Sarreguemines, Vaudrevange, Longwy voient le jour etc.$

L’absence de sources rend difficile une description exacte des acteurs initiaux de la fabrique. Il est cependant possible d’en faire une esquisse grâce à une confrontation des informations biographiques disponibles avec les études faites sur l’identité et les caractéristiques des acteurs de l’indiennage français et de son commerce.

JEAN-PIERRE MEILLER, INDIENNEUR

Si nous ne possédons que peu d’informations sur Jean Pierre Meillier, l’état civil nous renseigne cependant sur son identité. Il est mentionné pour la première fois en l’an 1 (1792) dans le registre des naissances du village de Beautiran, où il apparaît en tant que père de Tell Brutus Montaigne, puis en l’an 3, père d’Auguste. Naissent ensuite Élisabeth Sophie (21 frimaire an VII) et Thère Valérie (23 nivôse an X).

Les prénoms d’enfants portent la marque de l’origine suisse (Tell) et de l’insertion bordelaise (Montaigne), mais aussi de la mode révolutionnaire des héros romains. Meillier est bien dans son temps, et très probablement positif à l’égard du mouvement républicain en cours.

Le lieu de naissance des époux Meillier est indiqué. Tous deux sont suisses, natifs de Boudry, canton de Neuchâtel. Meillier fait donc partie de cette génération d’immigrants suisses spécialisés dans l’indiennage, arrivés dans une France en manque d’ouvriers spécialisés en 1759, à la levée de la prohibition.

Rien ne permet d’affirmer que Meillier était protestant. Cependant, on peut supposer qu’il a hérité d’une certaine rigueur et d’une vision du travail que partageaient ces « entrepreneurs de la première génération ». Ces entrepreneurs quelque peu aventureux sont jeunes. La moitié des fabriques créées sous la Révolution française le sont par des hommes de moins de trente-deux ans. Meillier, en 1793, est de cette génération.

En outre, un tiers d’entre eux sont étrangers. « Vous êtes étrangers au pays et vous n’avez rien à risquer » écrit le père de Christophe Philippe et Frédéric Oberkampf à ses fils. L’ardeur dont font preuve ces entrepreneurs suisses et allemands en particulier se rapproche de celles de conquérants. La ténacité de Christophe Philippe Oberkampf et sa volonté de réussir illustrent bien la mentalité que partagent nombre de ces candidats à l’entreprise. C’est en s’efforçant d’améliorer ses compétences techniques et faisant très strictement des économies qu’il est parvenu à l’âge de vingt et un ans à créer sa propre manufacture à Jouy-en-Josas en 1760.

Ces étrangers sont pétris d’une véritable culture professionnelle « de métier », mélange de savoir, de savoir-faire et d’attitude vis-à-vis du travail et de la communauté des compagnons.

Leur rapport au travail, issu d’un mélange d’éthique protestante et de pragmatisme leur donne une certaine lucidité sur la manière de gérer au mieux leur entreprise. Beaucoup ont un train de vie très sobre, malgré une indéniable prospérité, car ils ont conservé un sens de l’économie et on sait que Jean Pierre Meillier créateur de Beautiran accordait grande importance à la qualité des produits utilisés, allant jusqu’à refuser certaines futailles de garances au risque d’une pénalisation financière. De même, la finesse des impressions le préoccupait. Ces aspects laissent supposer un esprit tenace, lucide et ambitieux. Il fait peut-être également preuve d’opportunisme en épousant la sœur d’un négociant patenté, David Verdonnet, engagé dans de nombreux échanges avec l’Amérique et les Caraïbes, et nous savons qu’il participe à l’armement d’un navire négrier, l’Africain, en 1814. Les alliances matrimoniales unissant le monde du négoce à celui de l’entreprise sont fréquentes. Ainsi de l’association matrimoniale, à Jouy, des familles de l’indienneur Oberkampf et de celle du banquier Mallet. Elles permettent aux manufacturiers un apport d’argent, un élargissement de leur réseau d’information et de commercialisation, éventuellement une diversification des investissements.

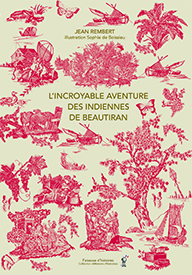

* extrait de

* extrait de

«L’incroyable aventure des indiennes de Beautiran» par Jean Rembert, illustration Sophie de Boissieu (en vente chez Amazon).